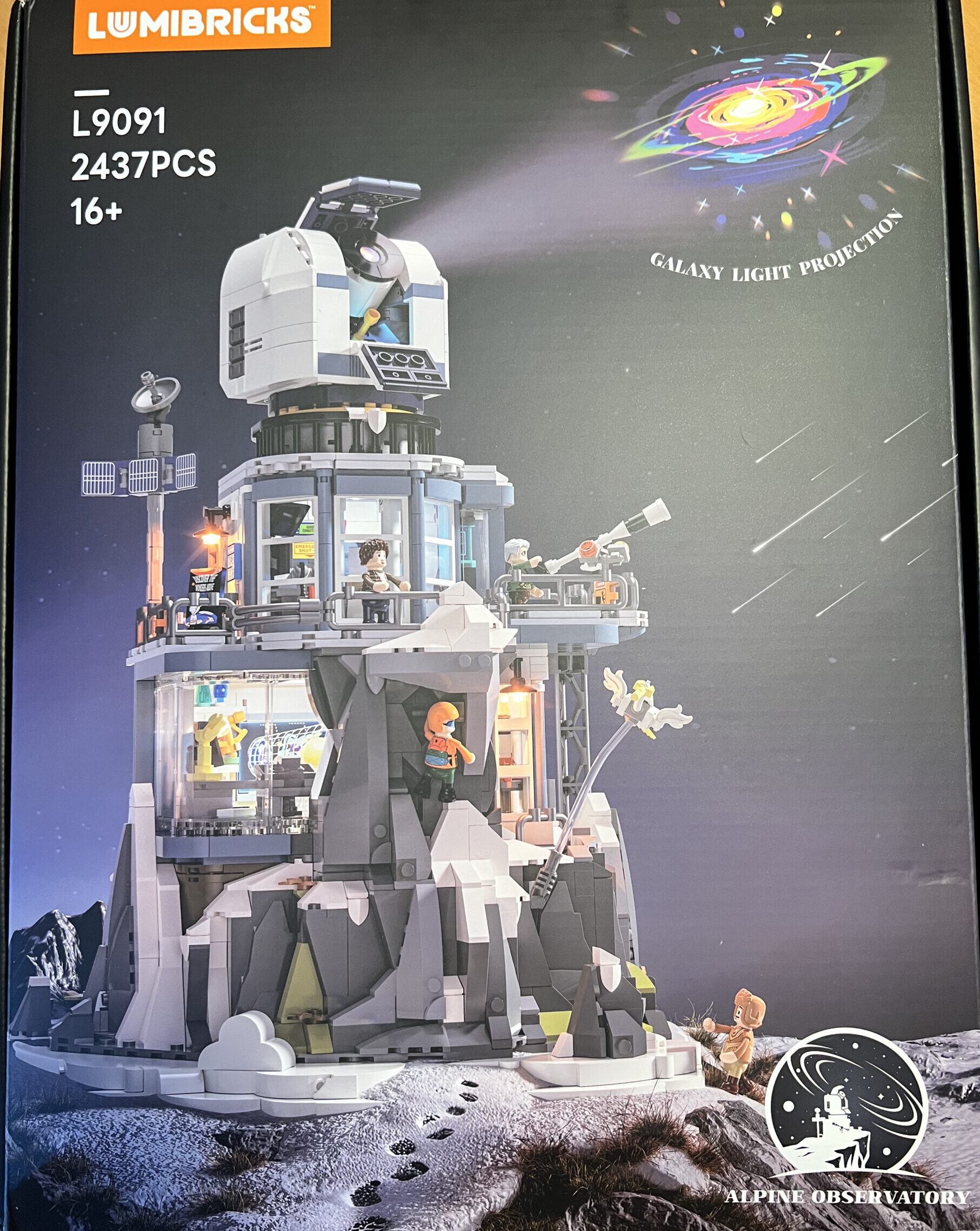

In meinem Artikel „Klemmst Du noch oder astronomisierst Du schon?“ zeigte ich kurz das Klemmbaustein Set „Alpine Sternwarte“ von Lumibricks (ehemals Funwhole). Ich denke, dass man beim Bau dieses Sets auf bestimmte Themen stößt, die für die beobachtende Astronomie relevant sind. In den Bildern der Anleitung sehe ich auch schon, dass bestimmte Elemente im Bauwerk wirklich auf inhaltliche Themen eingehen. Da freut sich mein Galileo Galilei. 😀

Es ist bei den Lumibricks Sets üblich, dass die Anleitung vor dem Baustart zeigt, wie die einzelnen Lichtkomponenten getestet werden. So sollen fehlerhafte Teile rechtzeitig erkannt werden. So auch bei diesem Set:

Womit wir beim ersten Thema der Astronomie wären: Licht. Natürlich spielt das Licht in der Astronomie DIE zentrale Rolle. Anfangs nur das sogenannte sichtbare Licht, wo die Menschen nur bloßem Auge an den Himmel schauen konnten. Wobei zu diesen Zeiten die eigentliche Astronomie, wie sie heute verstanden und betrieben wird, noch in weiter Ferne war. Mit der Erfindung der Teleskope konnte man zwar Details der Objekte im Sonnensystem erkennen. Aber auch war ausschließlich das sichtbare Licht die Grundlage der Forschungen. Die anderen Bereiche des elektromagnetischen Spektrums waren noch nicht bekannt, da es noch keine passenden Empfangsgeräte gab.

Eine weitere wesentliche Entdeckung war die Spektroskopie mit ihren sogenannten Faunhoferlinien. Aus diesen lassen sich im empfangenen Licht Schlussfolgerungen auf die chemische Zusammensetzung der beobachteten Objekte ziehen.

Hier ein Überblick über die Entwicklung der Beobachtungsmöglichkeiten:

- bis 17. Jahrhundert: Astronomie ausschließlich mit bloßem Auge, Beobachtung von Sternen und Planeten im sichtbaren Licht.

- Anfang 17. Jahrhundert: Erfindung des Teleskops (1609, Galilei) – erstmalige gezielte Nutzung und Erforschung des sichtbaren Lichts durch optische Instrumente.

- Frühes 19. Jahrhundert: Entwicklung der Spektroskopie. Identifizierung von Fraunhoferlinien (Joseph von Fraunhofer, 1814); erste Hinweise auf chemische Zusammensetzung von Sternen.

- um 1800: Entdeckung der Infrarotstrahlung durch Herschel – Beginn der Infrarotastronomie.

- 1852: Sichtbarmachung von Ultraviolettstrahlung im Sonnenlicht durch Fluoreszenz (1852), wodurch deren Nachweis und Erforschung sehr erleichtert wurde.

- Mitte bis Ende 19. Jahrhundert: Fotografie revolutioniert astronomische Beobachtung im sichtbaren Lichtbereich, macht detailreiche Himmelsaufnahmen möglich.

- 1932: Entdeckung der kosmischen Radiostrahlung (Jansky) – Beginn der Radioastronomie.

- Ab 1940er Jahre: Entwicklung großdimensionierter Radioteleskope zur Erforschung radioaktiver Quellen im All.

- 1960er/1970er Jahre: Satelliten eröffnen Zugang zu ultravioletter, Röntgen- und Gammastrahlung, die von der Erdatmosphäre abgeschirmt werden.

- ab 1990: Einsatz satellitengestützter Teleskope wie des Hubble Space Telescopes – Beobachtungen im sichtbaren und ultravioletten Bereich; Parallelstart von Röntgen- und Gammasatelliten (z. B. ROSAT, GRO).

- Seit 2000er Jahre: Moderne Großprojekte (z. B. LOFAR, Planck, Chandra, Fermi) für alle Wellenlängenbereiche; Kombination von Daten verschiedener Spektralbereiche („Multi-Messenger-Astronomie“), aber auch mit nicht-spektralen Messmethoden, siehe Abschluss des Blogartikels.

Aus dem Licht, allgemeiner der elektromagnetischen Strahlung, lässt sich also nicht nur das Vorhandensein von leuchtenden und beleuchteten Objekten im Weltraum nachweisen. Helligkeit, Farbe, Fraunhofer Linien und Veränderungen im Licht geben uns Informationen über die Zusammensetzung und Prozesse in den Objekten. Dazu können wir Rückschlüsse ziehen aus der Interaktion zwischen Objekten im Weltall. Und das quasi hier von der Erde aus. Tausende, Millionen oder sogar Milliarden Lichtjahre vom Beobachtungsobjekt entfernt. Wir reisen also nicht zu diesen entfernen Orten hin, um dort zu forschen. Nein, Informationen werden zu uns gesendet. Aufgrund der Ergebnisse von Laborversuchen hier auf der Erde können wir dann die Informationen im zu uns gesandten Licht (elektromagnetische Strahlung) interpretieren.

Von Bob Tubbs – Eigenes Werk, Gemeinfrei, Link

Beobachtungsinstrumente:

- Optische Beobachtungen (sichtbares Licht): Klassische Teleskope

- Auf der Erde gebaute Teleskope; unterstützt durch adaptive Optik, um die Störungen der Atmosphäre auszugleichen

- Weltraumteleskope (Hubble); durch den Fortschritt der Beobachtungsqualität erdgebundener Teleskope mittels der adaptiven Optik nimmt die Bedeutung optischer Weltraumteleskop ab.

- Radiowellen: Radioteleskope auf der Erde

- Empfangen Strahlung von Gaswolken, Pulsaren und fernen Galaxien

- Ermöglicht die Erforschung von Strukturen, die im sichtbaren Licht unsichtbar sind

- Infrarot: Hochgelegene erdgebundene Teleskope, Weltraumteleskope

- Very Large Telescope der ESO in Chile

- Weltraumteleskop Herschel

- Kann durch manche Gas- und Staubschleier blicken, die sichtbares Licht blockieren

- Ultraviolett, Röntgen und Gamma: Weltraumteleskope, Cherenkov-Teleskope auf der Erde

- Erdatmosphäre blockiert diese Strahlung. Daher erfolgt die direkte Messung dieser Strahlung im Weltraum

- Diese Hochenergie-Strahlung zeigt uns extreme Prozesse wie Supernovae, Schwarze Löcher und heiße Gaswolken

- Bestimmte extreme Strahlungsarten aus dem Universum, die von der Erdatmosphäre vollständig blockiert werden – wie Gammastrahlung und hochenergetische kosmische Ultraviolettstrahlung – können dennoch indirekt auf der Erde nachgewiesen werden. Dies geschieht, indem die Sekundärteilchen bzw. Teilchenschauer gemessen werden, die entstehen, wenn diese extrem energetischen Strahlen in den oberen Schichten der Atmosphäre mit Luftmolekülen kollidieren.

Weitere Messverfahren zur Ergänzung der Methoden für die elektromagnetischen Strahlung:

- Neutrinos; diese elektrisch neutralen Teilchen reagieren nur so gut wie gar nicht mit elektromagnetischer Strahlung. Ihr Nachweis gelingt mit Teilchenphysikdetektoren wie IceCube in der Antarktis. Von den Milliarden von Neutrinos, die pro Sekunde und Quadratzentimeter die Erde durchdringen, wird nur ein winziger Bruchteil (0,0001% oder weniger) durch IceCube tatsächlich detektiert. Die hohe Empfindlichkeit des Detektors liegt vor allem in seinem großen Volumen von einem Kubikkilometer klaren Eises.

- Gravitationswellen; als Beispiele seien die Detektoren Ligo (USA) und Virgo (Italien).

Das Thema Licht kann in diesem Blogbeitrag nur angekratzt werden. Zu vielfältig und komplex sind die einzelnen Methoden, aber auch die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen sie basieren. Ich hoffe, dass ich nichts wesentliches vergessen habe. Ich bin gespannt, auf welches Astronomiethema ich beim Bau der alpinen Sternwarte als nächstes stoße.

Nächster Blogartikel: Geklemmte Astronomie mit der alpinen Sternwarte: Thema – Voyager Raumsonden – Alles V’ger oder was?